世界を股に掛けたスイスの建築家

Table of Contents

唐突なご質問で大変失礼いたしますが、皆様は「スイス出身の建築家をご存知ですか?」と聞かれた時に思い浮かぶ名前がありますか?

私の勝手な想像で言うと、建築関係のお仕事に従事されている人を除けば、大半の人は時間を掛けてじっくり考えてもおそらく一人もお答えできないと思います。

スイスと言えばアルプスの山々を中心とした壮大な大自然のイメージが強く、有名な観光地に関してもリゾート地や歴史的都市が殆どですので、建築家どころか、スイス国内には世界的に知られている建築物すらないとの印象を持っている方が多い筈です。

しかし、そんなスイスにも有能な建築家は数えきれないほど存在し、世界各地で偉大な作品を手掛けたグローバルに活躍する人たちもいます。

そして、それらの建築家は日本にもいくつかの足跡を残しており、皆様が既に何らかの接点を持っている、もしくは今後持つ可能性が非常に高いです。

したがって、今回は読者の方々も日常生活で触れる機会がある「世界を股に掛けたスイスの建築家」をご紹介させていただきます。

モダニズム建築の提唱者である近代建築の巨匠

スイス出身の建築家を語る際、まず避けて通れないのが何と言ってもル・コルビュジエ(Le Corbusier)です。

アメリカのフランク・ロイド・ライト(Frank Lloyd Wright)とドイツのルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ(Ludwig Mies van der Rohe)と共に、近代建築の三大巨匠と位置付けられるル・コルビュジエは建築のみならず、建築理論、都市計画、家具デザイン、彫刻など他の分野にも多大な影響を与えた20世紀を代表する人物と謳われています。

フランス語の名前を持ち、フランスを中心に活動していたことからフランス人と思われがちですが、実は生まれも育ちもスイスです。

シャルル=エドゥアール・ジャンヌレ=グリ(Charles-Édouard Jeanneret-Gris)という本名で、1887年にスイス北西部に位置するヌーシャテル州(Canton de NeuchâtelまたはKanton Neuenburg)のラ・ショー=ド=フォン(La Chaux-de-Fonds)にて、時計の文字盤職人の次男として生まれたル・コルビュジエは、家業を継ぐべく17歳で地元の美術学校(現École d’arts appliqués)に通い始めて彫刻と彫金を学びました。

しかし、視力が非常に悪かったことから、将来的に精密な加工の仕事に就くのが難しいと判断した当時の校長は、彼に絵画や建築の道に進むことを推奨したのです。

その影響もあって当初はむしろ画家になることに憧れていたものの、その後に行ったヨーロッパ各国を巡る研修旅行では様々な建築事務所を訪問し、そのいくつかに籍を置いて建築家としての実務経験を積みます。

また、1914年には鉄筋コンクリートによる住宅建設方法である「ドミノシステム」を開発します。

これは後に近代建築を象徴する役割を担い、「住宅は住むための機械である」の名言や「近代建築の五原則」など、ル・コルビュジエが近代建築を世の中に広めるきっかけとなった根源にあったものと言われています。

1917年にはパリに移住し、画家として油絵などを制作する傍ら、数々の都市計画案を発表しました。その殆どは当時のフランスでは採用・実現されなかったものの、その斬新な発想は注目を浴び、以降世界中で都市計画の設計に携わることになります。

その際、ル・コルビュジエは常に機能的な造形方法を予測的思考と組み合わせる一方で、建築が美学であることを決して疎かにしませんでした。

そして、戦後は主にそういった思想に基づく画期的な建築物を世界各国で残し、1965年8月27日にその生涯を閉じました。

ル・コルビュジエは生前も度々物議をかもすほど改革的な建築家でしたが、彼が生涯を通して様々な分野と地域に与えた影響は極めて重大です。

2016年には彼の遺産が建築史上初めて、建築の実践が全地球規模のものとなったことを示す物証であり、近代の社会的、人間的ニーズへ対応した建築の新しいコンセプトを反映して現在も21世紀建築文化の基盤であり続けているとしてユネスコの世界文化遺産に登録されました。

「ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献」の名称で知られる当該世界遺産は、三大陸の7カ国に位置する計17の建造物を含み、彼の代表作と称されるロンシャンのノートルダム・デュ・オー礼拝堂(Chapelle Notre-Dame-du-Haut)の他、なんと日本の国立西洋美術館もその構成資産になっています。

「ティチーノ派」を代表する、スイスで最も多作な建築家

最初から超大物を登場させたたこともあって、それに負けないぐらいの建築家を立て続けに挙げるのは少々難しいですが、次にご紹介させていただく人物も業界ではかなり偉大な存在で、現役のスイス出身の建築家の中では間違いなく最も有名で多作と言っても過言ではありません。

その人物とは近代的な住宅に加え、美術館、図書館、劇場など様々な文化施設を多く手がけ、何度も表彰されたマリオ・ボッタ(Mario Botta)です。

1943年にスイスのイタリア語圏であるティチーノ州(Canton TicinoまたはKanton Tessin)で生まれたボッタは、設計者の見習い修行を経て、ヴェネツィア建築大学(Università Iuav di Venezia)で建築を学びました。

僅か16歳で初めて親戚のために住居を建築した他、大学生の時にはル・コルビュジエの助手としてヴェネツィア病院(Ospedale di Venezia)の設計にも携わっていました。

ル・コルビュジエが他界した後は地元に戻り、独立して自身の建築事務所を持ってティチーノ州を中心に活動したことから、特に同州内に多くの作品が点在しています。

ボッタは建築物を造るに当たって、その対象地域で採れる天然石、煉瓦、コンクリートを素材として用いるのを好み、幾何学的かつシンプルな形と直線を盛り込みながら、光と影を効果的に演出するのを得意とし、これらの組み合わせによって、本来重く感じる筈の建物を軽やかで優雅に見せているのです。

また、建築家である傍ら、教員としても世界各国の名門校で長年にわたって若手の育成に尽力しており、自ら教授と学長を務めたスイス・イタリア語圏大学(Università della Svizzera italiana)の建築学部の創立にも深く関わりました。

そして、その一環で1960年代以降にティチーノ州で普及し、ボッタもその提唱者のひとりである「ティチーノ派」(Tessiner Schule)と呼ばれる独自の建築スタイルの伝承に大きく貢献したと言えます。

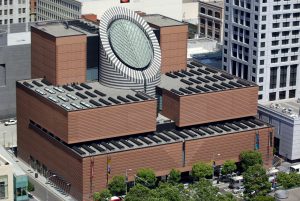

そんな次世代を育てながら現在も建築活動を続けているボッタが今まで世界中で実現したプロジェクトは600点を超えており、フランスのエヴリ復活大聖堂(Cathédrale de la Résurrection d’Évry)、サンフランシスコ近代美術館(San Francisco Museum of Modern Art)、ミラノのスカラ座(Teatro alla Scala)や、韓国・ソウルの江南区にある教保タワーなどは彼の代表的な作品です。

また、日本国内にもボッタが手掛けた建築物が1点あり、東京都渋谷区にあるワタリウム美術館がそれに当たります。

世界中で新たなランドマークを建てた建築ユニット

続いてご紹介させていただくスイスの建築は、なんと個人ではなく、「ヘルツォーク&ド・ムーロン」(Herzog & de Meuron)の名義で活動しているジャック・ヘルツォーク(Jacques Herzog)ならびにピエール・ド・ムーロン(Pierre de Meuron)の2名による建築家ユニットです。

名前だけを聞いてもピンと来ない人が多いと思いますが、「ヘルツォーク&ド・ムーロン」は世界中の都市で新たなランドマークとなった建築物を造った経歴を持っており、現地で実物を観たことがない方でもそれらの作品の一つや二つは必ず知っていると断言できるほど数々の名作を残した偉人と言えます。

共に1950年にバーゼル(Basel)で生まれ、チューリッヒ連邦工科大学(Eidgenössische Technische Hochschule Zürich)の建築学科を卒業したヘルツォークとド・ムーロンは、1978年に地元バーゼルで共同の建築設計事務所を開きました。

当初は国内の一戸建てや店舗などの案件を手掛けながら教育現場にも携わり、1980年代から90年代にはアメリカのコーネル大学(Cornell University)やハーバード大学(Harvard University)で客員教授を務めた他、母校であるチューリッヒ連邦工科大学の教授も歴任し、むしろ教員としての活動が目立ちます。

しかし、2000年にオープンした英国国立現代美術館の「テート・モダン」(Tate Gallery of Modern Art)の改造計画を担当したことで世界的に名前が知られると、翌年にはスイス最大のスタジアムであるバーゼルの「ザンクト・ヤコブ・パルク」(St. Jakob-Park)、2005年にはドイツの名門サッカークラブであるバイエルン・ミュンヘンの本拠地である「アリアンツ・アレーナ」(Allianz Arena)など次々と大規模なプロジェクトを実現するようになります。

中でも、2008年に完成し、夏季オリンピックだけでなく、冬季オリンピックでも競技場として使われた、「鳥の巣」とも呼ばれる中国の「北京国家体育場」は北京市のみならず、国を象徴する新たなランドマークとなったので、建築家としての2人を一躍有名にさせました。

そして、同時期に開始し、9年の工期を経て2017年に開館したドイツのハンブルクに建つ「エルプフィルハーモニー」(Elbphilharmonie)では「シドニー・オペラハウス」(Sydney Opera House)と肩を並べられるぐらい際立って豪快なコンサートホールも造れることを証明したのです。

ヘルツォーク&ド・ムーロンの作品は、何れも石やガラスといった一般的な材料を用いながら、表層で試行を重ねて異質感を生み出したり、見る者に感じたことのない印象を与えたりすることで特別感溢れるものに見せるのを特徴としています。

その作風は彼らが日本で手掛けた東京都港区にあるプラダ青山・エピセンターのビル、およびミュウミュウ青山店においても顕著に現れています。

型にはまらない脱構築主義の建築家

もう最後になってしまいますが、4番目に挙げさせていただくスイス出身の建築家もまた教鞭を執りながら建築家および建築評論家として活動しているベルナール・チュミ(Bernard Tschumi)です。

1944年に建築家ジャン・チュミ(Jean Tschumi)の息子としてスイス南西部のローザンヌ(Lausanne)で生まれたチュミは、1969年にチューリッヒ連邦工科大学の建築学科卒業後、ロンドンの英国建築協会付属建築学校(Architectural Association School of Architecture)を始め、ニューヨークの建築都市研究所(Institute for Architecture and Urban Studies)、プリンストン大学(Princeton University)、ならびにコロンビア大学(Columbia University)にて教員や学長を務めます。

その経歴から特にアメリカで建築評論家として知られるようになるも、常に小規模の実験的な建築物も造っていました。

そして、1983年にパリのラ・ヴィレット公園(Parc de la Villette)に関する再生計画の国際コンペで計471件の応募の中からチュミの案が採用されたことをきっかけに、建築家としても国際的にブレイクします。

チュミの建築スタイルは脱構築主義に分類され、現代的な合理性とは正反対とも言える遊び心溢れる型破りな構造が特徴的です。

また、彼が手掛けた建築物は機能性と環境の美化を重視するだけでなく、空間創造のプロセスも表現している他、対称性や規則性を無くし、ひとつの建造物を複数の構成部分に分けることが多いと言えます。

建築以外にも、建築理論に関する著書を出版したり、自身の設計図を個展や展覧会で発表したりするなど、様々な分野で活躍していることから、同世代の建築家に比べて実現した作品数は少ないものの、脱構築主義建築の代表者として高く評価されています。

チュミが手掛けたもので特に有名なのはフランス北部のルーアン市にあるコンサートホール「ゼニット」(Zénith de Rouen)、ニューヨーク・マンハッタンの「ブルータワー」(Blue Tower)や、ギリシャ・アテネの新アクロポリス博物館(Mouseio Akropolis)です。

残念ながら日本に彼が設計した建物は現在のところ存在しませんが、過去には関西国際空港、京都駅、新国立劇場のそれぞれのコンペで積極的に案を提出しており、新国立劇場に関しては最終選考で2位になって惜しくも採用されませんでした。

したがって、今後国内で行われる別のコンペでチュミの案が選ばれ、実現する可能性は十分ありますので、期待して待ってみましょう。

これにて世界を股に掛けたスイスの建築家に関する話は終了ですが、如何でしたか?

今回はスイスに関連するとはいえ、世界中に作品が点在する国際規模の話題でしたので、皆様が内容をなるべく目で見て学べるように、画像も多めに添付しておきました。

作者の名前までは知らなかったけれど、登場した建築物の中に少なくともひとつはご存知のものがあったのではないでしょうか?

また、ご紹介した建築家が日本国内で手掛けた建物も採り上げたことから、皆様にとっても一見遠いようで実は身近なところにちょっとしたスイスが存在することが伝わったかと思います。

そして、今後それらを実際にご覧になる機会があれば、フルネームが思い出せなくても、せめて世界的に有名なスイス人が造った作品であることだけでも覚えていてくれたら筆者として非常に嬉しいです。

では

Bis zum nöchschte mal!

Birewegge

今回の対訳用語集

| 日本語 | 標準ドイツ語 | スイスドイツ語 |

| 足跡 | Fußspur

(フースシュプール) |

Fuessschpuur

(フエスシュプール) |

| 巨匠 | großer Meister

(グロ―サー・マイスター) |

grosse Meischter

(グローセ・マイシュテル) |

| 都市計画 | Städteplanung

(シュテッテプラーヌング) |

Schtadtplanig

(シュタットプラーニク) |

| 研修旅行 | Studienreise

(シュトゥーディエンライセ) |

Schtudiereis

(シュトゥディエライス) |

| 実務経験 | Berufserfahrung

(ベルーフスエアーファールング) |

Bruefserfahrig

(プルエフスエルファーリク) |

| 住宅建設 | Wohnungsbau

(ヴォーヌングスバウ) |

Wonigsbau

(ヴォ二クスバウ) |

| 天然石 | Naturstein

(ナトゥアーシュタイン) |

Naturschtei

(ナトゥールシュタイ) |

| 煉瓦 | Backstein

(バックシュタイン) |

Bachschtei

(バッハシュタイ) |

| 光 | Licht

(リヒト) |

Liächt

(リエフト) |

| 一戸建て | Einfamilienhaus

(アインファミーリエンハウス) |

Eifamiliehuus

(アイファミリエフース) |

参考ホームページ

ル・コルビュジエ財団オフィシャルサイト(英語・フランス語のみ):https://www.fondationlecorbusier.fr/en/

マリオ・ボッタ・アルキテッティオフィシャルサイト(英語・イタリア語のみ):https://www.botta.ch/en/home

ヘルツォーク&ド・ムーロン社オフィシャルサイト(英語のみ):https://www.herzogdemeuron.com/

ベルナール・チュミ・アーキテクツオフィシャルサイト(英語・フランス語のみ):https://www.tschumi.com

スイス生まれスイス育ち。チューリッヒ大学卒業後、日本を訪れた際に心を打たれ、日本に移住。趣味は観光地巡りとグルメツアー。好きな食べ物はラーメンとスイーツ。「ちょっと知りたいスイス」のブログを担当することになり、スイスの魅力をお伝えできればと思っておりますので皆様のご感想やご意見などをいただければ嬉しいです。

Comments

(0 Comments)