スイスのちょっと異様な国境

Table of Contents

本ブログでスイスがドイツ・リヒテンシュタイン・オーストリア・イタリアおよびフランスの5カ国に囲まれた内陸国であることについて何度か言及してきましたが、皆様はそんな陸続きであるスイスの国境がどうなっているかご存知ですか?

島国の日本は海が自然の境界線を形成して一番近い隣国であってもかなりの距離を置いている状況なので、歩いて他国に行けると言う感覚をイメージするのは難しいのではないでしょうか?

したがって、スイスの国境は日本の県境に例えると分かりやすいかもしれません。

というのも、殆どの場合においては河川や山などがスイスと別の国の分け目となっており、これは皆様も日頃から経験しているであろう、橋を渡れば他県に入るのと同じ状況です。

とはいえ、中には目印となる境界線が一切なく、「ええええ!?ここが国境なの?」と言わんばかりの線引きが行われた例もあり、その異様な事態に対する驚きを隠せないと同時に何故そのようなことになっているのかと疑問に感じてしまいます。

という訳で、今回はそんなちょっと不思議な境界線をご紹介しながらスイスの国境事情についてのお話をさせていただきます。

スイス国内に位置するドイツの自治体

最初にご紹介したいスイスの異様な国境はドイツとの間にあるものです。

既にご存知の人も多いと思いますが、スイスとドイツの国境はボーデン湖(Bodensee)と、そこから流れ出るライン川(Rhein)といった自然の境界線を使っています。

部分的にライン川の右岸もスイス領になっており、国境が川より少し北の方に移動している場所もありますが、基本的には目視可能で明白な区切りである水域に沿っており、両国が複雑に入り組んでいる箇所も特になく、それぞれの領土がはっきりと南北に分かれている状況です。

このような分かりやすい境界線があるにも拘わらず、なんとその規則に従っていない例外がひとつだけあります。

その例外とは360度スイス領に囲まれた、人口1500人余りのドイツに属する自治体「ビュースィンゲン・アム・ホッホライン」(Büsingen am Hochrhein)です。

当自治体はスイスと国境を接する殆どのドイツの市町村と同様にライン川の右岸に位置するものの、面積の大部分が川の以北にあるけどスイス領であるシャフハウゼン州(Kanton Schaffhausen)に包囲されているため、地理的に本国と一切繋がっていないドイツの飛び地になっています。

地図で確認するとスイス国内に取り残されたドイツの「島」にしか見えませんので、どうしてこんな他国を経由しないと辿り着けない町があるのかが大きな疑問です。

ビュースィンゲンは元々シャフハウゼン州の州都であるシャフハウゼン市の所有領でしたが、15世紀後半にその統治権がオーストリア大公国に渡りました。

しかし、1658年に当時の代官が宗教関連の騒動を引き起こし、シャフハウゼン市に連行されて終身刑を言い渡されたことをきっかけに、オーストリア側はその行為を統治権への不当な介入と見なして、シャフハウゼン市から所有権を略奪したのです。

その後、シャフハウゼン市は何度も大金を用意して所有権を買い戻そうとしたものの、オーストリアがそれを譲ることはありませんでした。

そして、19世紀に入るとビュースィンゲンはバーデン大公国に帰属し、1815年にヨーロッパ各国の境界線を再画定したウィーン会議においても現状を維持する方針が決まったので、結局ドイツ領のまま今日まで来ました。

形式的にドイツの一部とはいえ、ビュースィンゲンは国内の宅配業者から配達対象外エリアとされていることが多く、モバイル通信も直接供給されないことから受信レベルが低い狭帯域幅しか使えないなど飛び地ならではの様々な問題を抱えています。

また、EU圏でありながら欧州連合の関税領域に含まれておらず、流通している通貨がユーロではなく、主にスイスフランであるため、経済的にも本国から切り離されており、事実上スイスの経済圏に入っている状況です。

住民は当然ながらそのような事態に不満を抱いており、スイスへの編入を希望する声も上がっていますが、両国の政府はそれに向けた交渉が過去に何度も失敗に終わっていることを踏まえ、この問題について協議する意向はありません。

スイス国内に取り残されているイタリアの村

ドイツと違って、イタリアとスイスとの国境はアルプス山脈を横断する形で境界線が引かれているため、どこまでがスイスでどこからがイタリアなのかの見分けが容易ではありません。

一応、殆どの箇所に関しては国境が山の稜線に沿っていますが、自然の地形を利用している以上、必ずそのような目視可能な境目があるとは限りませんよね?

特にスイスのティチーノ州(Canton TicinoまたはKanton Tessin)とイタリアのロンバルディア州(Regione Lombardia)の間にはかなり変わった形状をしている湖が複数あり、両国の領土が複雑に入り乱れています。

そして、次にご紹介したい異様な国境は正にそこに位置し、既に分かりにくい境界線をさらに複雑化しているのです。

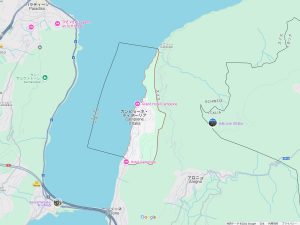

具体的に何が異様なのかと言いますと、ルガーノ湖(Lago di Lugano)の中央辺りは両岸がスイス領であるにも拘わらず、なんと約2.5キロメートルにわたるイタリアに属する湖畔があります。

ルガーノ湖は手足の付いた竜に似た形をしていて、西部の両岸と、東部の片岸がイタリア領で、真ん中の大部分はスイスの領土になっています。

そんな明らかにスイスであろうと思われる所に、何故かイタリアの飛び地が存在するのです。

この飛び地は「カンピオーネ・ディターリア」(Campione d’Italia)と呼ばれる、人口1800人未満の小さな自治体で、直線距離で言えば本国から僅か数百メートルしか離れていません。

それでもスイスを通らずには本国に行けない完全に分離された土地です。

このような状況になっている理由にはもちろん歴史的な背景があります。

現存する資料によると、777年に地名の由来にもなったランゴバルド族の王であるトト・ディ・カンピオーネ(Toto di Campione)は遺言書で、現在のカンピオーネを含む地域の所有権をミラノの修道院に寄贈しました。

以降、1000年以上にわたって修道院の所有領だったカンピオーネはフランス革命の影響でロンバルディアの管理下に置かれ、その一部として後に成立したイタリア王国、ならびに現在のイタリア共和国に統合されることになったのです。

1800年にスイスのティチーノ州が誕生した際に、以前から交流が深かったカンピオーネも同州に帰属すべきとの意見はあったものの、交渉の末、引き続きロンバルディアが保持することで合意しました。

その結果、カンピオーネもまたドイツのビュースィンゲンと同様に飛び地特有の色々な問題を抱えており、住民はイタリア政府に対して現状の改善を求めています。

というのも、カンピオーネはイタリアの固定電話網に繋がっておらず、基本的に全ての世帯がスイスの電話事業者に頼っている状況です。

そのため、国番号も含めてスイスの電話番号を使っており、国内通話をするにも国際通話料金がかかります。

また、ゴミ収集や下水処理、さらに消防など本来イタリア側が提供すべき各種行政サービスに関しても隣接するスイスの自治体にお世話になっていることが多いです。

したがって、カンピオーネを一層のことスイスに編入させた方がいいのではとの案は無くもないのですが、現時点で両国の政府はそれを重要課題としていませんので、今後もこの異様な国境は変わらず存続する見通しです。

国境が市街地のど真ん中を通っている町

これまでスイスの異様な国境を2点ご紹介させていただきましたが、ひとつの市町村が本国から切り離された場所に位置する飛び地は世界的に見ればかなりの数が見受けられ、日本の都道府県にも実例があります。

しかし、同じ町が真っ二つに両断されてそれぞれの部分が異なる行政区域もしくは国に属するという話は聞いたことがないですよね?

しかし、スイスにはなんとそんな常識ではまず考えられない異例なケースが存在するのです。

しかも、それをわざわざこの場に出してくるということは、当然ながらスイス国内で異なる行政区域に所属しているのではなく、別々の国に分かれている事例になります。

それが実際どのようなものなのかというと、スイス南東部にあるレマン湖(Lac Léman)の南岸に位置する「サン=ジャンゴルフ」(Saint-Gingolph)というスイスとフランスの国境に跨る人口約2000人の港町です。

ヨーロッパの最高峰として有名な名峰モンブラン(Mont-Blanc)の麓に建つサン=ジャンゴルフはローマ時代に築かれ、13世紀にサヴォイア家の支配領となりましたが、1536年にアイトゲノッセンシャフトと同盟を結んでいたヴァレー伯爵領に征服されます。

そして、しばらくしてから行われた和平交渉において一部地域をサヴォイア家に返還し、サン=ジャンゴルフのど真ん中を流れるモルジュ川(Morge)を新たな境界線にすることで合意しました。

その結果、左岸に広がるサン=ジャンゴルフの西部はサヴォイア領となり、右岸にある町の東部はヴァレー伯爵領の土地となったのです。

以来、この境界線は移設も再配置もされず、近代に入ってそれぞれの区域がフランス共和国およびスイス連邦の一部になってからも変わることなく現在まで存在し続けました。

数百年にわたって町の西部と東部の所属が異なっていたとはいえ、住民にとってはサン=ジャンゴルフは常に分かれていないひとつの町でした。

というのも、教会と墓地はフランス側の西部にしかなく、スイス側の東部に住む人も共同で利用していますし、お互い国籍が違う住民同士の結婚も昔から決して珍しいことではなかったからです。

また、第二次世界大戦中はナチスがフランス側を占領し、火を放って焦土と化す悲劇が起きましたが、その際にスイス側が時間稼ぎをしてくれたお陰で住民の殆どが無事スイスに避難することができました。

このように、サン=ジャンゴルフには町を2カ国に両断する境界線が通っているものの、住民の間には国境を越えた連帯意識があります。

国境の真上に建つ家

ひとつの町を二分割してそれぞれの区域を異なる国が管理するというケースはかなり常識外れで、おそらく皆様も同様な事例があることを聞いたことがないと思います。

しかし、スイスにはサン=ジャンゴルフ以外にも全く同じ状況に置かれている場所がなんともう一カ所存在します。

その場所とはまたしてもスイスとフランスの国境に跨る「ラ・キュール」(La Cure)という集落です。

当該集落はジュネーヴ市(Genève)から約40キロメートル北に向かった所に位置し、中心部のほぼ真ん中辺りに2カ国の境界線が通っています。

ラ・キュール自体は個別の自治体ではないため、フランス側の西部はレ・ルース町(Les Rousses)に属し、スイス側の東部はサン=セルグ町(Saint-Cergue)の管轄区域に含まれています。

そのため、集落内で隣接する住宅であっても互いの住所の郵便番号、国名、市町村名、通り名の全てが異なるのは極普通なことなのです。

そればかりか、ラ・キュールにはあろうことか、国境の真上に建っている物件まで実在します。

言うまでもありませんが、このような物件はその土地を所有する2カ国の管理を複雑化することから、全世界で類を見ない唯一の実例です。

何故こんな国境を跨いでいる物件があるのかというと、1862年にスイスとフランスの間で発生した「ダップ谷」(Vallée des Dappes)を巡る領土紛争が関係しています。

ラ・キュールの集落があるダップ谷一帯は、旧ブルゴーニュ自由伯領(Franche-Comté)とベルン州(Kanton Bern)による協定で1648年以来ベルンの領土となっていました。

しかし、フランス第一帝政の皇帝に即位したナポレオン・ボナパルト(Napoléon Bonaparte)は1805年にダップ谷を併合して軍事戦略的な街道(現国道5号線)を建設したのです。

その後のウィーン会議では当該地域が再びスイスに編入されたものの、フランス側はそれを受け入れず、数十年にわたる所有権争いが勃発しました。

それでも状況は変わらないままだったので、フランスは当該地域に兵を派遣し、スイスに武力的な圧力をかけて1862年に両国は交換条約を締結することにしたのです。

その結果、上記の街道がフランス国内を通るように境界線の修正を行い、ラ・キュールの集落が両断されることになりました。

その際、偶然にも新たな国境となる箇所の土地を所有していた人物は、今後それを密輸に活用できると考え、交換条約が発効する1863年2月20日までにその土地に急いで家を建てたのです。

元々は面積の7割がフランス領土に建つレストランと、残りの3割がスイスに属する食品雑貨店が入る物件でしたが、その後ホテルに改造され、1921年にアルベズ家がその所有権を購入して以来、「オテル・アルベズ・フランコスイス」(Hôtel Arbez Franco-Suisse)の名前で運営しています。

前所有者の読み通り、当該物件にはどちらかの国の警察が侵入できない場所があることから密輸にはうってつけでした。

さらに、物品を隠すだけでなく、人を匿うのも容易だったため、戦時中は当時のオーナーが数百名のユダヤ人やレジスタンス関係者に対してナチスの手が及ばないスイスへの逃亡を手助けしました。

したがって、ずる賢い悪意のある行為から始まったこの家は多くの命を助けるきっかけにもなったので、結局は何事も目的と使い方次第でその存在意義が変わるということです。

越境レジャー施設

残念ながらもう最後になってしまいますが、続いてご紹介するスイスの異様な国境はどちらかというと楽しい内容であると言えます。

既に述べたように、山の稜線など自然の境界線を境目とするのは分かりやすいことから、国土のみならず、行政区域を定める時にも頻繁に用いられる方法のひとつです。

しかし、そうした場所に例えばスキー場があると、山の稜線に沿って境界線は存在するものの、バックカントリーで正規のゲレンデを離れる際にそれを超えてしまう可能性があります。

特に、山の反対側もスキー場になっている場合は頂上から両側にゲレンデが広がっていて、柵を設置しない限り、誰もが簡単にどちらへも行き来可能な状態なので、境界線はあって無いようなものになってしまいます。

密輸や脱税を防止する観点から政府はそんな管理が難しい無法地帯を作らせないように努めているとはいえ、2カ国間の往来が可能なスキー場は現に実在しており、スイスだけでそのような場所が全部でなんと3カ所もございます。

その中で最も有名なのが2カ国を跨ぐ世界初のスキーリゾートとして誕生した「ポルト・デュ・ソレイユ」(Portes du Soleil)です。

ポルト・デュ・ソレイユは1956年にスイスのモルジャン村(Morgins)とフランスのシャテル町(Châtel)を結ぶ越境ロープウェイの建設をきっかけに、世界中のスキーヤーに新たな可能性と楽しみ方を提供する目的で始まった両国の地元住民による共同プロジェクトで、現在はフランス8カ所とスイス4カ所の国境沿いにある計12のスキー場から構成される超大型レジャーリゾートとなっています。

ポルト・デュ・ソレイの僅か130キロメートル東に行った所にはまた別の2カ国を跨ぐスキー場があります。

こちらのスキー場に関してはスイスのツェルマット町(Zermatt)とイタリアのヴァルトゥルナンシュ町(Valtournenche)を繋いでおり、ゲレンデからあのスイスを代表する名峰マッターホルンが一望できることから、「マッターホルンスキーパラダイス」(Matterhorn Ski ParadiseまたはCervino Ski Paradise)の名前が付いているのです。

スキー場の数で言えば、上述のポルト・デュ・ソレイユに劣る一方、スキーを楽しみながら死ぬまでに一度は間近で見ておきたい世界的に著名な山をスイスとイタリアの両側から眺められる点ではこれ以上ない贅沢な体験が味わえる場所であると言えます。

そして、3つ目の越境スキー場はスイスのサムナウン町(Samnaun)とオーストリアのイシュグル町(Ischgl)の間に位置する「スィルヴレッタ・アレーナ」(Silvretta Arena)です。

スィルヴレッタ・アレーナはたったの2つのスキー場しか含まないものの、1500メートル弱の高低差を誇る全長239キロメートルにわたるとてつもなく大規模なゲレンデがあることで知られています。

そのため、ドイツ語圏を初め、世界中のウィンタースポーツファンが集うスキーの聖地みたいな場所で、特にオーストリア側のイシュグルはハイシーズンに地元の人口を10倍近く上回る観光客で溢れかえるほどです。

また、スイス側のサムナウンについてはスイス国内で唯一の関税免除地域に指定されており、物品の購入に際して消費税がかからないフリーゾーンとなっています。

しかし、そこからスイスもしくはオーストリアの関税領域に入る時に持ち込み可能な免税額を超えている場合はそれらを申告する必要があるので、ゲレンデで密輸を取り締まる税務署の職員に出会うことも珍しくありません。

以上がスイスのちょっと異様な国境に関するお話ですが、楽しんでいただけましたでしょうか?

日本の皆様にとっては実際目に見えて、歩いて通過できる国境がそもそもないことから、今回の内容自体が既に未知の領域だったかもしれません。

そんな国境の中でもよりによってイレギュラーで類を見ない事例ばかりご紹介されては余計混乱し、実態が掴めないという方も少なくはないでしょう。

そのため、可能な限りそれぞれの国との間にある本来の境界線をご説明した上で、何がどのように異様なのかをご説明させていただいたつもりです。

また、境界線とは古くから続く歴史的な要因や所有権を主張する政府の利害が大きく関係していて、時には変な結果を生んだり、決着が付かなかったりすることも伝わったかと思います。

しかし、そのような状況は珍しいあまり、逆に興味の的にもなり得ます。

インターネットで調べたところ、世の中には異様な国境を巡るために各国を旅行する「国境マニア」までいるそうです。

したがって、もし皆様も今回ご紹介した内容にご興味を持たれたのであれば、それらの場所を実際に訪れることもご検討されてみては如何ですか?

では

Bis zum nöchschte mal!

Birewegge

今回の対訳用語集

| 日本語 | 標準ドイツ語 | スイスドイツ語 |

| 国境 | Landesgrenze

(ランデスグレンツェ) |

Landesgränzi

(ランデスグレンツィ) |

| 境界線 | Begrenzungslinie

(ベグレンツングスリニエ) |

Begränzigslinie

(ベグレンツィグスリニエ) |

| 分け目 | Trennungslinie

(トレンヌングスリニエ) |

Trännigslinie

(トレンニグスリニエ) |

| 線引き | Gebietsabgrenzung

(ゲビーツアプグレンツング) |

Gebiätsabgrenzig

(ゲビエツアプグレンツィク) |

| 水域 | Gewässer

(ゲヴェッサー) |

Gwässer

(グヴェッセル) |

| 自治体 | Gemeinde

(ゲマインデ) |

Gmeind

(グマインド) |

| 介入 | Eingriff

(アイングリッフ) |

Iigriff

(イーグリッフ) |

| 通貨 | Währung

(ヴェールング) |

Währig

(ヴェーリク) |

| 経済圏 | Wirtschaftsraum

(ヴィアートシャフツラウム) |

Wirtschaftsruum

(ヴィルトシャフツルーム) |

| 電話番号 | Telefonnummer

(テレフォーンヌンマー) |

Telefonnummere

(テレフォンヌンメレ) |

参考ホームページ

ビュースィンゲン・アム・ホッホライン町オフィシャルサイト

Willkommen | Gemeinde Büsingen am Hochrhein die einzige Enklave / Exklave in der Schweiz

カンピオーネ・ディターリア町オフィシャルサイト(イタリア語のみ)

https://www.comune.campione-d-italia.co.it/

(スイス領)サン=ジャンゴルフ町オフィシャルサイト(フランス語のみ)

Site officiel de l’administration communale de St-Gingolph Suisse, canton du Valais

(フランス領)サン=ジャンゴルフ町オフィシャルサイト(フランス語のみ)

Accueil – Saint-Gingolph, commune française de la Haute-Savoie

ホテル・アルベーオフィシャルサイト(フランス語のみ)

→ Hôtel L’Arbezie Les Rousses | Frontière Franco-Suisse | Officiel

ポルト・デュ・ソレイユオフィシャルサイト

チェルヴィーノスキーパラダイスオフィシャルサイト

パツナウン=イシュグル観光協会:スィルヴレッタ・アリーナ

https://www.ischgl.com/de/winter/silvretta-arena

スイス生まれスイス育ち。チューリッヒ大学卒業後、日本を訪れた際に心を打たれ、日本に移住。趣味は観光地巡りとグルメツアー。好きな食べ物はラーメンとスイーツ。「ちょっと知りたいスイス」のブログを担当することになり、スイスの魅力をお伝えできればと思っておりますので皆様のご感想やご意見などをいただければ嬉しいです。

Comments

(0 Comments)