秘伝のシュトーレンレシピ

Table of Contents

私がドイツ人の夫と結婚して義理の母から教わった最初のドイツ菓子が、クリストシュトーレンでした。

彼女のお母さんが、その昔一流ホテルのレストランで料理人をしていたらしく、毎年12月になると当時のレシピでシュトーレンを焼くのが彼女のクリスマス前の習慣だったそう。

私も当時のクリストシュトーレンのレシピを教えてもらって、毎年クリスマス前にシュトーレンを焼くようになりました。今回は、我が家に伝わる秘伝のレシピを紹介したいと思います!

Table of Contents

私がドイツ人の夫と結婚して義理の母から教わった最初のドイツ菓子が、クリストシュトーレンでした。

彼女のお母さんが、その昔一流ホテルのレストランで料理人をしていたらしく、毎年12月になると当時のレシピでシュトーレンを焼くのが彼女のクリスマス前の習慣だったそう。

私も当時のクリストシュトーレンのレシピを教えてもらって、毎年クリスマス前にシュトーレンを焼くようになりました。今回は、我が家に伝わる秘伝のレシピを紹介したいと思います!

Table of Contents

先月ノーベル賞の受賞者が順次に発表され、以前からノミネートが期待されている村上春樹さんの受賞は今回も実現しなかった一方、平和賞が日本被団協に贈られると決まったことに驚いた人も多いのではないでしょうか?

日本人によるノーベル平和賞の受賞は50年ぶりの出来事ですが、過去を振り返ると山中伸弥教授や吉野彰博士をはじめ、特にこの25年間で数多くのノーベル賞受賞者を輩出してきた実績があり、さほど異例なことでもないかもしれません。

また、そのような背景から日本国民の間でノーベル賞に対する関心が年々高まっており、皆様の中にも今年の受賞者が気になってその発表に注目した方が少なくないと思います。

しかし、大半の人はあくまで自国の人物がノーベル賞を受賞するか否かに着目しており、他国の受賞者にはさほどの興味がないように感じます。

というのも、ノーベル賞を受賞したスイス人を聞かれると、日本では殆どの方が一人も答えられず、稀に1人か2人の名前を知っている人がいるのが現状です。

また、そもそもノーベル賞を受賞したスイス人が過去に存在したのか分からない方まで僅かながらいますので、スイス人である私にとっては非常に悲しい現実に直面しております。

そこで、今回は日本人以外のノーベル賞受賞者に関する一般的知識を広める目的で、過去にノーベル賞を受賞したスイス人についてご説明させていただきます。

Table of Contents

こんにちは。第三回目となる今回もドイツ語の多様性、とりわけ口語の豊かさの一つである二重完了形(ドイツ語:Doppelperfekt, Ultra-Perfekt)をテーマに、私の経験を交えてお伝えしたいと思います。

ドイツ語学習者の皆さんの多くは、ドイツ語の文法のうち時制について学んだ際に、「ドイツ語では、過去のことを話す時には現在完了形で表現する」と言われているのではないでしょうか。

私個人としては少々一般化しすぎた言い方なのではないか、と思うところはあり、過去形の出番が全くないわけではないので、是非学習者の皆様には過去形も一緒に覚えてもらいたいと願っているのですが、確かにドイツ人の方と「昨日こんなことがあってさー」なんていうおしゃべりをする際に、現在完了形の出番が非常に多いのは事実です。

逆に言えば、学習者である私たちが、この現在完了形をマスターすることができれば、ネイティブの人との会話の幅が広がり、ドイツ語を使う楽しみが増える、そんな文法事項であるとも言えるでしょう。

私がドイツで生活を始めて数ヶ月が経った頃、ドイツ語での会話には完全に慣れ、文法を気にしながら話すというよりは、むしろ会話の場や文脈に適した語彙選びの方に気が向くようになっていくという時期を迎えました。

その頃の私は「文法事項はもう問題ないし、分からないことはなくなったな」と、文法に関しては大きな自信を持っていました。

しかし、ドイツへ来て初めて聞いた上に、相当な頻度で会話の中に見られる文法事項を前にその自信は打ち砕かれます。

2年でドイツ語を習得しプロの翻訳者になった講師が担当

入門セミナーを受けた人は是非こちらで実践を学びましょう!

諸事情により開催を延期しておりましたトランスユーロアカデミーの人気講座「ドイツ語特許翻訳講座入門7期」ですが、

2024年12月13日(金)よりスタートすることが決定しました!(隔週全6回、12/6(金)に参加自由の事前オリエンテーションあり)

9月の入門セミナーに参加していない方でも大丈夫!大歓迎ですのでドイツ語特許翻訳に興味をお持ちになった人は、ぜひともこちらの講座にお申し込みください。

講座日程

12/6(金)(無料オリエンテーション 1時間ほど 申込み者のみ参加可)

12/13(金) 1/10(金) 1/24(金) 2/7(金) 2/21(金) 3/7(金)

トランスユーロアカデミーのドイツ語特許翻訳講座は、

好きなドイツ語を駆使して仕事にしてみたいと考えている人はもちろん、

ドイツ語スキルをグンと高めたいと思っている人や、

前綴りや前置詞などのドイツ語特有の機能を深く学びたいと思っている人にとっても、

大変魅力的な講座です!

講師は、2年でドイツ語を習得しプロの翻訳者になった後、35年を超えるドイツ語特許翻訳歴を積み重ねたトランスユーロのロックな代表・加藤勇樹(かとうゆうき)が務めます。

加藤の講座は分かりやすく、しかも対応が丁寧でフォロー体制がしっかりしていると、常に高評価をいただいております。

最近では、ミュンヘンの特許事務所にてセミナーを開催したり、オンラインドイツ語スクールVollmondのポッドキャストやショート動画に積極的にゲスト出演したりと、そのロックな活動の幅を広げております。

また、加藤自身は会社代表になった今も翻訳者として第一線で活躍しており、トランスユーロの貴重な戦力でもありますので、現役の特許翻訳者ならではの実践的な翻訳講座をお届けできます。

全6回の講座で、できるだけ容易なドイツ語特許明細書を実際に翻訳しながら、分かりやすく丁寧に解説していきますので、学生さんや初心者でも安心して参加できます。

必須ではありませんが、毎回予習をした人は事前に講師が添削致しますので、やる気のある人こそ、実力を伸ばせる講座です。

特許翻訳ならではの勉強方法も講師が楽しく伝授してくれますので、自主学習もはかどります。

2019年の第2期入門講座受講生の声はこちらをクリック!

2020年の第3期入門講座受講生の声はこちらをクリック!

2021年の第4期入門講座受講生の声はこちらをクリック!

2022年の第5期入門講座受講生の声はこちらをクリック!

講師からのメッセージ

本講座は、「ドイツ語特許翻訳ってちょっと気になるんだけど、実際にどんなものか分からないし、参加するのはちょっと怖い。。。。。でもドイツ語スキルをグンとアップできるのならワンチャンありかも!」という気持ちを秘めた人に向けた入門講座です。

特許は、権利範囲をことばでくくるものですので、ことば好きにはたまらない世界です。特に前置詞や前綴りなどのドイツ語特有の機能をどう日本語に乗せていくかは、ドイツ語好きのあなたの心を魅了するでしょう。

本講座では、そんなドイツ語特許翻訳の世界をチラリと覗いていただいて、そのロックな魅力に触れる機会をご提供します。ドイツ語の特許明細書を実際に翻訳してもらい、一語一句一文をやさしく丁寧に解説していきますので、一歩踏み出せずに迷っているあなたも不安なく入り込めます。現在の実力で独検二級以上、できたら準一級以上をお持ちであれば十分お楽しみいただけると思います。

オンラインセミナーですので、全国のどこからでも、もちろん全世界のどこからでも、ご参加可能です。ドイツ語がめっちゃ大好きなあなたのご参加をお待ちしています。

特に学生さんは特別料金(10,000円)となっておりますので、ドイツ語好きの学生さんなら是非ご参加ください!

Beste Grüsse ~Yuki Kato

*9/14の入門セミナーご出席の方は、入門講座の受講料から2000円引きいたします!

※学生料金適用の方は対象外となります

*事前セミナーの終了後に多数のお申込が予想されますので、できるだけお早めにお申込みください。

【詳細】

| 開講日 | 12/6(金)19:30~無料オリエンテーション(1時間) 12/13 1/10 1/24 2/7 2/21、3/7(金曜日・全6日) |

| 時間 | 19:30~(90分) 日本時間 |

| 場所 | WEB開催 |

| 受講料 | 45000円 (大学生・院生 10000円) |

| 定員 | 15名ほど(満員になり次第、申込終了となります) ※最小開講人数 5名 |

| 講師 | 加藤勇樹(トランスユーロ株式会社代表取締役会長) |

| 問い合わせ先 | info@trans-euro.jp |

Online-Kurs zu einer Deutsch-Patentübersetzung für AnfängerInnen

| Lehrer | Yuki Kato (CEO von transeuro, inc.) |

| Datum | 06. Dezember (Fr.) (kostenlose Einleitung)

13. Dezember (Fr.), 10. Januar (Fr.), 24. Januar (Fr.), 7. Februar (Fr.), 21. Februar (Fr.) 7. März (Fr.) |

| Uhrzeit | 19.30 -21.00 JST |

| Vortragsform | Online per Zoom |

| Kosten | 45000JP-Y (10000JP-Y für Studierende)

(Voranmeldung ist erforderlich) |

| Veranstaltungssprache | Japanisch, teilweise Deutsch |

| Anmeldung | via E-Mail an Transeuro-Akademie Geschäftszimmer (Anmeldeformular) |

Eine Anmeldung ist ab sofort unter (Anmeldeformular) möglich, aber bitte unter Nennung Ihres Namens, Ihres Berufs und Wohnorts, wobei es uns sehr freuen würde, wenn Sie mitschreiben, warum Sie Lust auf den Kurs haben. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Table of Contents

ドイツに住んでいると、お隣の国オランダやフランス、ポーランド等に車で気軽に行き来できてしまうのが魅力。

ただ島国イギリスは海を渡らないといけないため、かねてから「面倒くさそう」と思っていたのですが、うちの子供たちが「一度ロンドンに行きたい!」というので、学校の秋休み期間を利用して車でドイツからイギリスまで行ってきました!

フランスのカレー(Calais)という港町から、毎日定期的にイギリスのドーバー港までフェリーが就航しており、距離的にわずか約34kmしか離れていないため、フランスからフェリーに乗船して約90分でイギリスに行けてしまいます。

意外と近いことに驚きです。

2020年にイギリスがEU離脱する前は、ドイツ人がイギリスへ入国するのは本当に簡単だったようですが、現在はチェックが結構厳しくなっていました。

もともとイギリスがEUから離脱したかった主な理由の一つが、「自分たちが国境をコントロールすることで、移民の数を減らす」ことだったので、厳しくなったのは仕方ないかなと。

フランスのカレー港で車をフェリーに積み込む前に、フランス側の出国審査とイギリス側の入国審査のダブルチェックを受けます。

車に乗ったままでもOKだったんですが、乗車メンバーを全員チェックされ(「他に誰も乗せてないよ~」)、トランクルームの中も検査官にみせないといけなかったり(「何も怪しいものは持っていないよ~」)厳重なチェックでした。

また今回はペットの犬のチャーリーも同伴だったため、イギリスへのペット持ち込み審査も受けました。

無事に出国・入国審査を通過したら、車でフェリーに乗ります。

このフェリーが想像していたよりもはるかに大きく、設備も充実していて驚きました。

レストラン、VIPルーム、免税店、両替所、ゲームルーム、さらにはペット同伴専用ラウンジまで揃っており、たった90分の船旅が短すぎると感じるほど。

ちなみにフランスのカレーから英仏海峡トンネルを利用してユーロスター鉄道でイギリスに入国する手段もあり、その場合はわずか30分でイギリスに行けてしまうのですが、値段も割高だし、しかも海底トンネルなので、せっかくの海の景色を楽しむことができません。

せっかくドーバー海峡を渡るのだから、船にして正解でした。

イギリスのドーバー港に到着すると、すでにフランスでイギリス入国審査を済ませているため、誰にもチェックされることなく、あっけなく(?)そのまま車で入国できます。

ただし、ドイツでは右側通行であるのに対し、イギリスは日本と同じく左側通行なので、ドイツの運転に慣れている人は、道路をくれぐれも「逆走」しないよう、また高速道路は時速112kmの速度制限が設けられているため、ドイツのアウトバーンを運転する感覚でぶっ飛ばさないよう、要注意です。

高速道路はイギリスよりもドイツの方が整備されていて、走りやすく、やっぱり車を運転するなら、ドイツのアウトバーンが一番!と今回思いました。

ところでEUを離脱してしまったイギリスの人々は、現在ドイツにどんな印象を持っているのでしょう?ちょっと気になったので、調べてみました。

2023年にロンドンのドイツ大使館の依頼を受けてDeltapoll世論調査研究所が実施したアンケートによると、イギリスの大半の人々はドイツにポジティブなイメージを抱いているんだそう。

第二次世界大戦の歴史やブレグジットという背景があったので、この結果は意外でした。

アンケート結果は、75%のイギリス男性が「ドイツのイメージは好意的」と回答し、同じく「好意的」と答えたイギリス女性は62%だったそうです。

男女間で結構差があったようで、「ドイツの日常的なニュースに関心を持っている」イギリス男性は44%であるのに対し、イギリス女性はたった22%だったそう。イギリス女性は、あまりドイツに興味がないようですね(苦笑)。

ドイツは、サッカー、ドイツ車、アウトバーン、そしてビールという男性の心をくすぐる要素が揃っているので、イギリス男性にとって魅力的なのかもしれませんね。

今回、ドイツからイギリスに行き、ロンドンに滞在していたこともありますが、やっぱり物価はドイツより高かったです!

あとイギリスのご飯は美味しくないとよく言われますが、哀しきかな、すっかりドイツの食事に慣れてしまった私の口には、ロンドンの食事はフィッシュアンドチップスも含めて全部美味しかったです。魚も新鮮だったし。

ドイツからも意外と近かったイギリス。

お国柄も全然違うし、今自分が住んでいるドイツをまた違った視点から捉えることができて面白かったです。

是非また訪問したい国の一つになりました。

Table of Contents

「また電車が遅れている」——これは、ドイツでよく耳にするフレーズです。

日本の鉄道の正確さに慣れていると、ドイツ鉄道(Deutsche Bahn、略称DB)の遅延の多さは、カルチャーショックかもしれません。

実際、2023年のDBの長距離列車の定時運行率は64%に留まりました。これは、3本に1本以上の列車が、予定時刻から6分以上遅れて運行していたことを意味します。

悪名高きドイツ鉄道ですが、遅延状況は年々悪化しているそうです。

なぜこれほどまでに遅延が常態化してしまったのでしょうか。

Table of Contents

突然ですが、皆様はそれぞれの国を象徴する動物が存在することをご存知ですか?

もちろん、全ての国がそのような動物を有している訳ではないものの、基本的には大多数の国や地域が何らかの動物を自身のシンボルとしています。

有名な例としては、オーストラリアのカンガルー、中国のジャイアントパンダ、そしてアメリカ合衆国のハクトウワシなどがあります。

また、特定の動物をいわゆる「国獣」または「国鳥」に定めている国や、非公認のまま象徴にされているケースも少なくありません。

というのも、日本はキジを国鳥に指定している一方、鶴が日本航空(株)の機体の垂直尾翼に描かれていることもあって、特に外国人からすれば鶴が日本のシンボルであるとの印象を受けます。

それと同様に、スイスも様々な製品や意匠で牛を国の象徴にしていますが、国家としてスイスは国獣も国鳥も指定していないのが現状です。

実際のところ、スイス国内では地域を問わずどこでも牛に出会えますし、アルプスで放牧している姿は定番の光景です。

しかし、牛は全ての大陸に生息し、数量的に見れば頭数が最も少ないのがヨーロッパ大陸であることから、スイスを象徴する動物と位置付けるには少々無理があります。

むしろ、スイスらしさで言えば、生息地がアルプス山脈に限定されていて、他の国では殆ど見かけない動物がいくつかございます。

中でも、アルプスマーモットは古来よりスイスの山々の代表的な住人であり、国民を始め、観光客の間でも高い人気を誇るので、個人的にはそれをスイスの国獣にすべきだと考えます。

という訳で、今回はスイスの国獣に匹敵すると言っても過言ではないアルプスのマスコット的存在についてご紹介いたします。

Table of Contents

気温も徐々に下がってきて過ごしやすい季節になってきましたね。

日本ではこれから紅葉が順番に見ごろを迎えることもあって、各地で訪日観光客が増えるだけでなく、国内旅行者も殺到するシーズンが始まります。

スイスでの秋は一日の寒暖差が激しい場合がございますが、絶好の行楽日和が楽しめる日も少なくありません。

特に10月は平地で積雪が観測されることが基本的にまだない他、狩猟の解禁に伴い飲食店でジビエが提供されたり、ブドウの収穫を終えてワイン製造が開始されたりして、お出かけに最適な時期です。

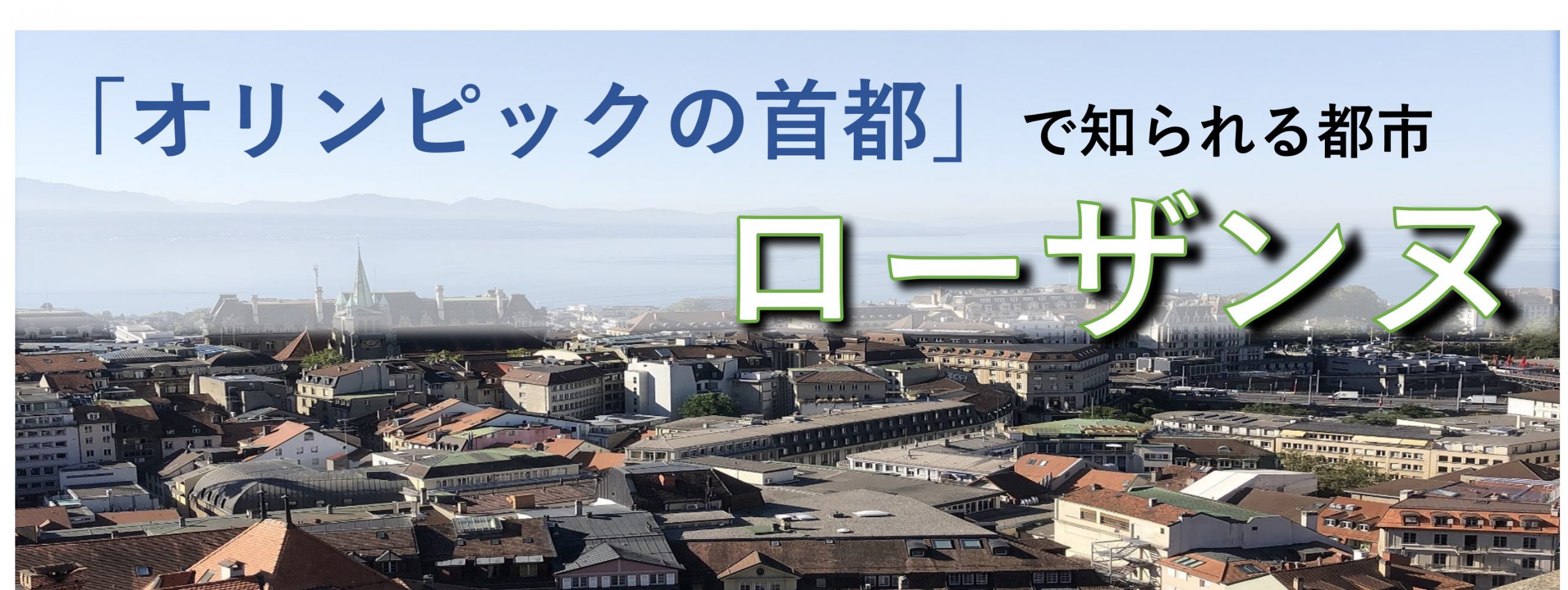

そして、そのどちらも堪能できる有名な地域として西スイスのフランス語圏に属するヴォー州(Canton de VaudまたはKanton Waadt)があります。

中でも、同州の州都であるローザンヌ(Lausanne)は様々な意味で国際的にも知名度が高く、便利で広範囲に広がっている交通網もあるため、様々な観光やアクティビティの起点にするにはうってつけの場所です。

したがって、今回はそんなフランス語圏の中心地のひとつで、人口が4番目に多いスイスの都市でもあるローザンヌをご紹介させていただきます。

Table of Contents

ドイツ人に「ちょっと散歩に行こうよ!」と誘われて、「いいね!」と軽い気持ちで応じたのは良いものの、相手ががっしりした靴と雨風をしのげるアノラックを着て登場したことに驚いたことはありませんか?

そう、ドイツ人にとって、散歩とはそこらの近所を15分ほど歩いて帰ってくるのではなく、一時間近くの時間をかけて、また近くに森がある場合は森の中をぐるりと回って、ガッツリ歩くのが普通なのです。

友人や家族と一緒に歩きながら、どうでもいい下らない話をしながら、また時には真剣に話し込んだり、またある時には周りの景色を楽しみながら歩いていると、一時間なんてあっという間!お金もかからないし、リフレッシュ効果も素晴らしいので、私もハイキング靴を二足揃え、アノラックも三着は家に用意するほど、森歩きが大好きになりました!

ドイツ語オンラインスクールで大人気のVollmondのKomachiさんのポッドキャスト「ココロ踊るドイツ語講座」に、トランスユーロの会長でアカデミーの講師を務める加藤が再びお邪魔いたします!

そして、近日収録予定のポッドキャストでは、komachiさんと加藤の二人に聞いてみたい質問を\大募集中/です。

ご質問は、下記トランスユーロアカデミーのXのコメントか、アカデミーの問い合わせフォームへ直接お寄せください!

>>【質問大募集中!】ポッドキャスト「ココロ踊るドイツ語講座」:ゲスト加藤

皆様のご質問をお待ちしております!