春の森でBärlauch(ベアラオホ)採り

目次

春から夏にかけて新緑が芽吹く山々では、山菜狩りをするのに絶好のシーズンですよね。

皆さんは山菜狩りに行かれますか?日本だと、ふきのとう、たらの芽、わらび等など、季節の山菜は食卓を美味しく、豊かにしてくれますよね。

目次

春から夏にかけて新緑が芽吹く山々では、山菜狩りをするのに絶好のシーズンですよね。

皆さんは山菜狩りに行かれますか?日本だと、ふきのとう、たらの芽、わらび等など、季節の山菜は食卓を美味しく、豊かにしてくれますよね。

コーヒーとドイツのお菓子を楽しみながら、カフェで一緒に特許翻訳を体験しましょう!

トランスユーロアカデミーでは創立以来初の試みとして、2025年7月6日(日)にドイツ語特許翻訳体験のためのワークショップを開催します!

ドイツ語が大好きな人や、特許翻訳って何だろう?ちょっと気になるけど難しそう・・と思って尻込みしているあなたでも楽しめるような体験型のドイツ語特許翻訳のイベントにしたいと思っています。

もちろんドイツ語特許翻訳経験者の方も大歓迎です!普段は一人で黙々と作業をするイメージのある翻訳ですが、グループワークでおいしいコーヒーとお菓子を食べながらドイツ語特許翻訳をgemeinsamに楽しく学んでみませんか?

| 日程 | 2025年7月6日 日曜日 |

| 時間 | 14:30~受付開始予定

15:00~16:30 |

| 場所 | 東京都内のカフェ |

| 参加費用 | 未定 |

| 目安レベル | 独検3級以上 |

\さらなる詳細の発表と申し込みスタートは5/19(月)です/

お楽しみに・・・

目次

日本では殆どの場所で桜のシーズンが終了し、春真っただ中で過ごしやすい気温になりましたね。

スイスでも5月に入るとかなり温かくなって、草原が様々な植物で色鮮やかに埋め尽くされる時期です。

そのため、私自身がスイスの自然を楽しむために最も好きなのがこの季節で、外国人に対してもスイスを5月~6月に訪問することをお勧めしています。

特に、ハイキングが趣味という方はあらゆる所で、新緑や高山植物の数々を目の当たりにできますのでアルプスの美しさを満喫するにはうってつけです。

そんな春のスイスは絵にも描けないほど綺麗ですが、自然に関する最低限の知識を持っていないと厄介な目に遭う危険も潜んでいます。

例えば、春になるとキャンプ場などで冬眠から目覚めた腹ペコな熊がウロウロしていて、細心の注意を呼び掛けていますよね?

幸か不幸かスイスでは熊が120年以上前に絶滅したため、稀にイタリアから国境を超えてやってくる例外を除けば、熊に遭遇する恐れはまずございません。

しかし、自然界で注意しなくてはならないものは猛獣だけではなく、むしろ小さくて見落としがちだけど人間に相当な被害を加える可能性を秘めている動植物に気を付けなくてはいけません。

そこで、今回は皆様が安心してスイスの自然を楽しめるように、事前に知っておくべき情報をご紹介させていただきます。

目次

2025年3月、ドイツの「ボードゲームを遊ぶ文化(Brettspiele spielen)」が、ユネスコ(UNESCO)の無形文化遺産に登録されました。

このニュースは世界中のボードゲームファンにとって大きな話題となり、SNSやニュースサイトでも大きく取り上げられました。

なぜボードゲームが文化遺産として認められたのか?そして、ドイツにおけるボードゲーム文化はどのような広がりを見せているのか?

今回はその背景と魅力についてお伝えします。

目次

前回はお休みを頂きました。南ドイツはまだまだところどころ寒い日もありますが、それでも春に向かっているような空気を感じます。季節の変わり目ではありますが皆様いかがお過ごしでしょうか。

今回は発音にフォーカスしたテーマでお送りしたいと思います。

突然マニアックに聞こえるかもしれない質問からスタートしますが、皆様にはドイツ語に限らず好きな発音はありますか?(好き、というと抽象的すぎるかもしれませんが。)

「この発音は自分にとってはドイツ語らしく聞こえて好き」だったり、「フランス語の多様な鼻音が好き」だったり、「好き」の判断基準は様々だと思います。

私がとりわけドイツ語の中で好き、というか非常に興味を強く感じる発音はタイトルにもあるとおり、例えばドイツ語の一人称単数主格のichや、形容詞schwierig、前置詞のdurchなどに見られる、ドイツ語のつづりで言えば“g”または“ch”の発音です。

そもそもヨーロッパの言語の中に見られる各口蓋垂の発音分布と各言語間における関係性は、私が大学で音声学や音韻論を学んだ時にそのバリエーションや推移についてロジカルだなあと感じることが多々ありました。

そして特にドイツ語における発音に対する関心がとりわけ強まり、日々観察するようになったのが、ドイツで生活を始めてから、もっと言えば南ドイツに引っ越してきてからでした。

今日は関連する発音のバリエーションについて取り上げたいと思います。

目次

今までのスイスドイツ語講座では、主に標準ドイツ語に対してスイスドイツ語にはどのような違いがあるのかを示してきたことが多かったかと思います。

スイスドイツ語はアレマン語に属するドイツ語の方言のひとつであることから、標準ドイツ語を基に異なる点をご説明するのは決して間違っていません。

しかし、スイスドイツ語は独自の発展を遂げたドイツ語のバリエーションであるため、標準ドイツ語が必ずしもその語源となっている訳ではないのです。

例を挙げるとすれば、過去の記事でも何度か登場したフランス語を始め、他の言語に由来する表現などがありましたよね?

それ以外にも、スイスはドイツ語圏に含まれるものの、地理、地質および気候といった自然はもちろんのこと、文化や政治においてもドイツやオーストリアとは異なる点が多いです。

それらの要素も長い歴史の中で言語に影響を与えてきましたので、スイスドイツ語だけに存在し、標準ドイツ語にはない独自の単語や表現も少なくありません。

そして、その一部はなんと時間の経過とともに標準ドイツ語をはじめ、様々な言語にもわたりました。

したがって、今回はそんなスイス発祥で、いわゆる「逆輸入版」としてドイツ語圏全域やその他の言語にまで広がった言葉をご紹介させていただきます。

目次

日本は世界屈指の温泉文化を誇る国で、全国各地に歴史ある温泉地が沢山ありますよね!実

はドイツにも全国に350ものKurort(温泉保養地)があるんです。

ドイツの地名で「Badナンチャラ」とか、「Bad」がついてると、その土地はかつて湯治場だったり、今も温泉保養地であることが多いです。

今回はそんなドイツのウェルネス事情についてお伝えします。

目次

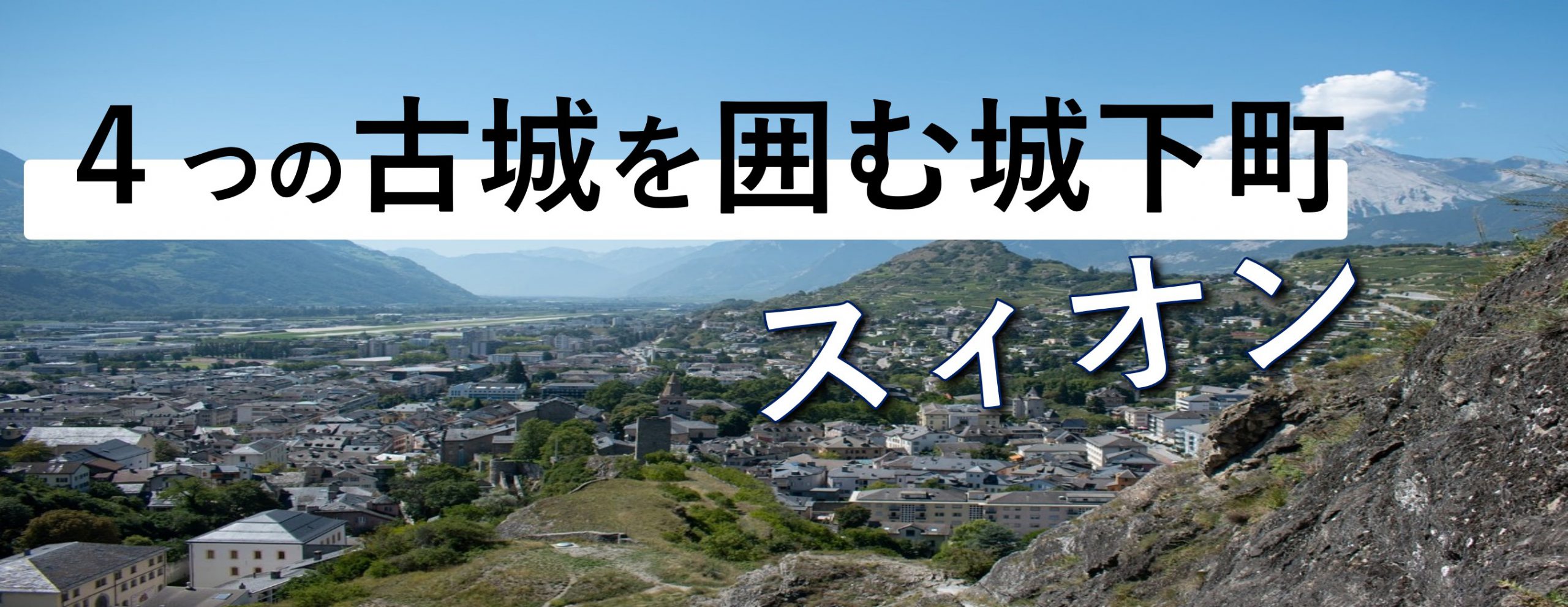

スイスについてのお話をすると、早かれ遅かれ「ヴァレー州」(Canton du ValaisまたはKanton Wallis)という地方名が登場します。

本ブログにおいてもアルプスの魅力、ラクレット、さらに直近ではアルプスマーモットをご紹介した際にその名前が出てきましたし、スイスを訪れたことのある方ならヴァレー州に行かれた可能性が高いです。

特に、スイス旅行の定番とも言えるあの世界的に有名なマッターホルン(Matterhorn)を実際に観望された人がそれに該当し、その美しさに感銘を受けて印象に残る体験をしたという旅行者も少なくはないでしょう。

この点に関しては外国人のみならず、自国民も例外ではなく、ヴァレー州が有する数々の名峰、雄大な氷河、そして緑豊かな谷や森林が織り成す感動的な風景に加え、その独自の自然環境が生んだ歴史と文化はスイス人から見ても別格です。

したがって、今回はそんなフランスならびにイタリアと国境を接するスイス南西部にあるヴァレー州の州都で、古くから同州の政治的中心地として栄えたスィオン(SionまたはSitten)をご紹介させていただきます。

目次

初めまして、シリーズ「ゆる~く旅するオーストリア」を担当することになりましたKen’s Caféと申します。タイトルのようにゆる~くオーストリアのことを発信していきたいと思います。皆さま、よろしくお願いいたします!

私はウィーンでオーストリア国家公認ガイド「Staatlicher geprüfter Fremdenführer Österreich」として働いています。

主に日本から来るお客様に対して、団体旅行から会社視察までご要望に合わせ、オーストリアでの観光をご案内しています。

今回は以下、私の苦労話?!を交えつつ、オーストリアの国家公認ガイドに関して掘り下げていきたいと思います。

目次

ドイツのイメージと言えば、「車」、「アウトバーン」を思い浮かべる方も多いでしょうね!今回はそんなドイツのクルマ事情についてあれこれお伝えしたいと思います。

食事や服装に無頓着な(ケチな?)ドイツ人も「車」や「家」などの長期的な価値を持つ資産にはしっかりとお金をかけています。

ドイツの車メーカーといえば、フォルクスワーゲン、メルセデスベンツ、BMW、アウディ、ポルシェなど、車好きなら一度は憧れるクルマばかり!

日本ではやや高嶺の花のイメージがあるドイツ車ですが、ドイツではタクシーも普通にメルセデスベンツだし、ドイツ警察のパトカーもメルセデスベンツやBMWなので、特に高級車という感じはありません。

日本でトヨタに乗っている感覚に近いかもしれません。

ただし、ポルシェに限っては、ドイツでもある程度のステータスを手に入れた人の車という印象です。

個人的にはポルシェドライバーは、傲慢な人が多くて苦手意識があります(笑)。

私がこれまで出会ったポルシェドライバーはアウトバーンでも必ず追い越し車線を走っているし(人生において他者に追い越されることが大嫌い)、狭い道路でポルシェとすれ違う時は絶対に道を譲ってくれない(ワタクシの車はポルシェなのだから、普通車のアンタが道を譲るのよ!といった顔)ので、本当に車好きでポルシェに乗っているというよりは、ポルシェに乗っている「自分が好き」というドライバーが多い気がするのです・・・(笑)。

まあポルシェに乗っているから仕方ないのかな?

ドイツの車は日本車よりも、ステアリングも重たく、またボディがとにかく頑丈で、アウトバーンの高速走行に対応できるような造りになっています。

アウトバーンと聞くと、「ドイツで車を運転するなんて恐ろしい」とおっしゃる在独日本人の方もたまにいらっしゃいますが、ドイツでの車の運転が難しいのはアウトバーンではなく、都会の中だけだと思います。

街の中は、車道のすぐ横が自転車道になっていて、自転車との接触事故に注意を払いますし、公共バスや路面電車も同じ道路を走っているので、ボケーっと運転する訳にはいきません。

またドイツ人は車の運転中に、他のドライバーにすぐに文句や苦情を言う傾向が強いので(例えば、信号が青に変わったのにすぐに発車しないと、後続車のドライバーに即時クラクションを鳴らされる)、タクシーの運転が荒いなど、街の中での運転には多少の慣れが必要です。

でもアウトバーンは信号もないし、一部速度制限があるものの、自由に走れるので、アウトバーンでの運転が難しいと思ったことは私は一度もありません。

日本でMT車に乗っている方って、まだいらっしゃるのでしょうか?

ドイツでは2000年に許可が下りた新車のうち、MT車の割合は、なんと80%でした。

当時のドイツはMT車が圧倒的に多く、AT車は価格設定がやや高いこともあって、本当に珍しかったんです。

なので日本でAT車限定の免許を取得していた私は、わざわざドイツでMT車の免許を取りました。

しかし、2000年から20年以上の月日が流れた今、ドイツにおけるMT車の新許可車の割合は約40%、AT車が約60%とすっかり立場が逆転しているではないですか!

1990年代は、AT車は価格も高く、燃費も良くなかったため、普及率が低かった訳ですが、今の技術では、AT車の方が燃費効率が良く、また運転時の快適性や安定性も優れており、環境意識の高いドイツ人がAT車の方に流れていっているのでしょう。

フォルクスワーゲンやメルセデスも、売れ筋モデルをAT車のみの製造に限定したり、ドイツで人気のSUV車のほとんどがAT車、ハイクラスやミドルクラスもMT車からAT車への生産にシフトしているようです。

ただし価格と重量を抑える必要がある小型車だけは、現在もMT車の割合が高いそうです。

今後はほとんどのメーカーが、マニュアルトランスミッションの新開発はしない方針だそう。

自動車の電動化が進む中、トランスミッション自体が不要、MT車は淘汰される宿命なのでしょうか。

私はMT車が大好きで、自分で車を操作している感覚が楽しくてたまらないため、MT車が消滅するなんて悲しすぎます。

近い将来、クルマの自動運転が当たり前の時代が来たとしても、可能な限りMT車に乗っていたいなあと思っています。

https://www.sueddeutsche.de/auto/auto-schaltung-technik-1.5551567